根圏とは

根圏とは?植物の根から数ミリの土壌環境

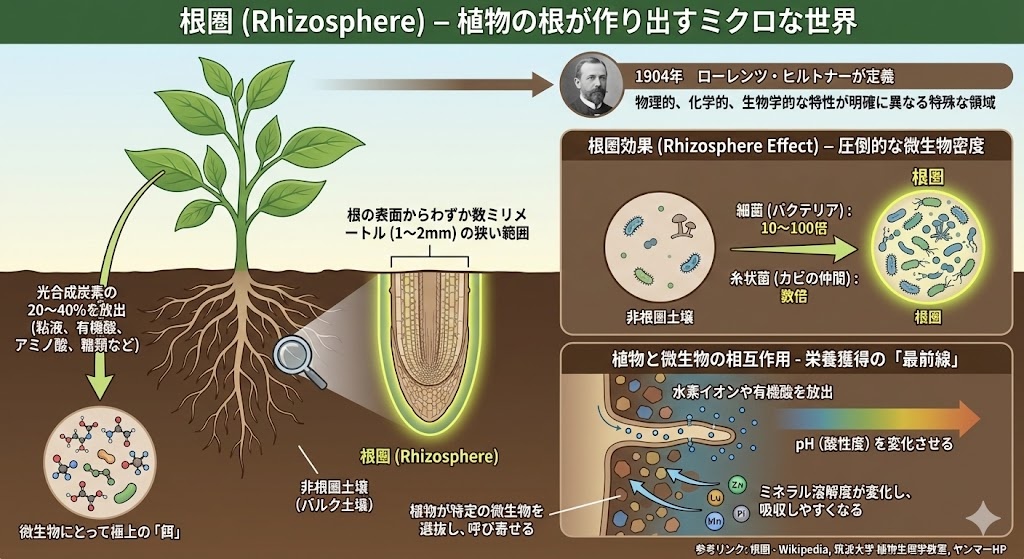

「根圏(Rhizosphere)」という言葉は、1904年にドイツの農学者ローレンツ・ヒルトナーによって初めて定義されました。これは単に「根の周りにある土」を指す言葉ではありません。植物の根から影響を受ける物理的、化学的、そして生物学的な特性が、それ以外の土壌(非根圏土壌またはバルク土壌と呼びます)とは明確に異なる特殊な領域を指します。

具体的には、根の表面からわずか数ミリメートル(一般的には1〜2mm程度、最大でも数mm)の非常に狭い範囲が根圏と定義されます。しかし、このわずかな空間こそが、植物の生命維持にとって最もドラマチックな活動が行われている「最前線」なのです。農業において作物の収量や品質を考える際、私たちが普段見ている地上の葉や茎の成長は、実はこの地中の微細な空間での出来事に大きく依存しています。

根圏の最大の特徴は、圧倒的な微生物密度にあります。これを「根圏効果(Rhizosphere Effect)」と呼びます。植物の根は、光合成によって生産した炭素化合物の最大20〜40%もの量を、粘液(ムシゲル)や有機酸、アミノ酸、糖類といった形で土壌中に放出(分泌)しています。これらは土壌微生物にとって極上の「餌」となります。そのため、根圏には非根圏土壌に比べて、細菌(バクテリア)であれば10倍から100倍、糸状菌(カビの仲間)であれば数倍もの密度で微生物が集まってきます。

参考)根とその周辺で(根圏)で起こっていること

この高密度の微生物コミュニティは、単に集まっているだけではありません。植物は自らの成長に必要な栄養素を獲得するために、特定の微生物を選抜し、呼び寄せている側面があります。例えば、根圏のpH(酸性度)は、植物が放出する水素イオンや有機酸によって、周囲の土壌とは異なる値を示すことがよくあります。これにより、土壌中のミネラル溶解度が変化し、植物が利用しやすい形態に変わるのです。農業従事者が土作りでpH調整に気を使うのはご存知の通りですが、植物自身もまた、ミクロな視点で自らの周囲の土壌環境を積極的に作り変えていると言えます。

参考リンク:根圏の定義や歴史的背景、範囲についての詳細な解説があります。

根圏とは切っても切れない根圏微生物の働き

根圏において主役とも言えるのが「根圏微生物」です。農業の現場では、土壌改良材や微生物資材の利用が進んでいますが、これらは基本的に根圏微生物の働きを活性化させることを狙いとしています。根圏微生物は多種多様ですが、植物の生育に対してどのような影響を与えるかによって、大きく3つのグループに分類することができます。

- 植物生育促進根圏細菌(PGPR)

PGPR(Plant Growth-Promoting Rhizobacteria)は、植物の成長を直接的、あるいは間接的に助ける細菌の総称です。これには、空気中の窒素を固定して植物に供給する「根粒菌」や、土壌中の難溶性リン酸を溶かして植物が吸収できるようにする「リン溶解菌」などが含まれます。また、オーキシンやサイトカイニン、ジベレリンといった植物ホルモンを産生し、根の発達や茎の伸長を促す菌も存在します。PGPRの存在は、化学肥料の使用量を減らしつつ収量を維持するための鍵となります。

参考)https://www.biol.tsukuba.ac.jp/~algae/BotanyWEB/rhizosphere.html

- 菌根菌(きんこんきん)

菌根菌は、植物の根に共生する糸状菌(カビ)の一種です。特に「アーバスキュラー菌根菌」は、多くの農作物の根に入り込み、土壌中に菌糸を張り巡らせます。この菌糸は、植物の根毛よりもはるかに細く遠くまで届くため、根だけでは届かない場所にある水分やリン酸を吸収し、植物に渡す役割を果たします。その見返りとして、植物からは糖分をもらいます。リン酸肥料が効きにくい土壌でも作物が育つのは、この菌根菌の働きによるところが大きいのです。

- 病害抑制に関わる微生物

根圏には、植物病原菌と戦う微生物もいます。これらは抗生物質を出して病原菌を殺したり、病原菌が必要とする鉄分を先に奪い取って(シデロフォアという物質を使います)兵糧攻めにしたりします。また、根の表面を善玉菌が隙間なく覆い尽くすことで、病原菌が取り付く場所をなくす「競合排除」というメカニズムも働いています。

これらの微生物は、単独で存在しているのではなく、互いに影響し合いながら複雑な生態系(マイクロバイオーム)を形成しています。健全な根圏微生物叢(フローラ)が形成されている土壌では、連作障害が起きにくく、作物が病気に強くなる傾向があります。逆に、土壌消毒などで微生物を全滅させてしまうと、病原菌が侵入した際に拮抗する相手がいないため、一気に病気が広がるリスクも孕んでいます。

参考リンク:根圏微生物の種類やPGPR、菌根菌の具体的な機能についての解説です。

Vol.7 根とその周辺(根圏)で起こっていること|ヤンマー

根圏とは植物が分泌物で操る相互作用

植物は動くことができません。しかし、根圏においては非常に能動的で、計算高い戦略家として振る舞っています。その主要なツールが「根分泌物(Root Exudates)」です。植物が光合成で得たエネルギーの相当量をコストとして支払ってまで分泌物を出すのには、明確な生存戦略上の理由があります。これはまさに、植物と微生物の間の「交易」や「通信」と呼べる高度な相互作用です。

栄養獲得のための取引

植物が分泌する有機酸(クエン酸やリンゴ酸など)や糖類は、微生物にとってのご馳走です。しかし、これは単なる寄付ではありません。例えば、土壌中のリン酸は鉄やアルミニウムと結合して、植物が吸収できない「難溶性」の形になっていることが多いです。植物が放出する有機酸は、この結合を解く「キレート作用」を持っており、リン酸を遊離させて吸収しやすくします。さらに、分泌物に集まってきた微生物が有機物を分解する過程でも、窒素やミネラルが植物の利用できる形(無機化)になります。植物は分泌物という「通貨」を使って、微生物に養分調達という「労働」をさせていると言えます。

参考)https://www.yanmar.com/jp/agri/agri_plus/soil/articles/08.html

「信号」としての分泌物

さらに驚くべきは、植物が特定の微生物を呼び寄せるために特定の化学物質を出していることです。マメ科植物は、根から「フラボノイド」という物質を分泌します。これは根粒菌に対する「ここに入りなさい」という招待状の役割を果たし、根粒形成の遺伝子スイッチをオンにします。また、植物がリン不足や窒素不足に陥ると、「ストリゴラクトン」という物質を分泌し、菌根菌の活動を活性化させて共生を促します(皮肉なことに、この信号は寄生植物のストライガの発芽も誘導してしまいます)。

参考)ダイズの分泌物「ダイゼイン」が根圏微生物叢を形成することを解明

防御のための分泌物

根圏の分泌物には、防御的な役割もあります。植物が病原菌の攻撃を受けると、抗菌性のある物質や、病原菌の細胞壁を分解する酵素を根から放出することがあります。また、根の先端にある根冠から剥がれ落ちる細胞(ボーダー細胞)は、おとりの役割を果たして病原菌を引きつけ、根の本体への感染を防ぐ機能があることも分かってきています。

このように、根圏では物質のやり取りを通じて、植物と微生物が密接なコミュニケーションをとっています。この相互作用のメカニズムを理解することは、肥料の効率を高めたり、病気に強い作物を作ったりするための第一歩となります。ただ肥料を撒くだけではなく、いかにして植物の根からの分泌を促し、有用な相互作用を引き出すかが、現代農業の課題とも言えます。

参考リンク:ダイズの根分泌物がどのように特定の微生物叢を形成するかという最新の研究成果です。

ダイズの分泌物「ダイゼイン」が根圏微生物叢を形成することを解明 - 京都大学

根圏とは?アレロパシーと病害抑制の意外な関係

ここでは、一般的な解説ではあまり触れられない、少し専門的で独自視点の根圏トピックを紹介します。それは「アレロパシー(多感作用)」と「プライミング効果」による病害抑制と土壌代謝の意外な関係です。

通常、アレロパシーというと「セイタカアワダチソウが他の植物の成長を阻害する」といった、植物対植物の戦いとして語られがちです。しかし、根圏におけるアレロパシー物質は、微生物相(マイクロバイオーム)を操作する「生物兵器」としても機能しています。

例えば、一部の作物は、特定の病原菌が嫌う化学物質を根から放出することで、根圏から病原菌を排除しようとします。しかし、興味深いのはここからです。最近の研究では、植物が病原菌の攻撃を受けた際、根から「SOS信号」となる有機酸(リンゴ酸など)を放出し、それが枯草菌(Bacillus subtilis)などの特定の有益な微生物を緊急招集するという現象が確認されています。招集された枯草菌は、根の表面にバイオフィルム(菌の膜)を形成し、物理的・化学的に病原菌の侵入をブロックします。つまり、植物は常に同じ分泌物を出しているのではなく、敵の襲来に合わせて根圏の微生物構成をダイナミックに変化させています。

また、「プライミング効果(Priming Effect)」という現象も根圏の重要な機能です。植物が根から新鮮な有機物(分泌物)を供給すると、それをきっかけにして、土壌中で休眠していた微生物が一斉に目覚め、活性化します。活性化した微生物は、分泌物だけでなく、もともと土壌にあった古い有機物(腐植など)まで分解し始めます。これにより、土壌に固定されていた窒素などの養分が爆発的に放出され、植物が利用できるようになります。

これは、少量の呼び水(根分泌物)で、土壌全体という大きなポンプを動かすような仕組みです。農業現場において「堆肥を入れたのに肥料効果が出るのが遅い」あるいは「逆に急に効きすぎた」という現象の裏には、この根圏でのプライミング効果による微生物の活性化スイッチのオンオフが関わっている可能性があります。

さらに、根圏での化学戦は非常に複雑です。ある種の植物は、自分と競合する他の植物の共生菌(菌根菌など)の活動を阻害する物質を出し、相手の栄養吸収を妨害することさえあります。根圏は、穏やかな共生の場であると同時に、目に見えない化学物質が飛び交う激しい生存競争の戦場でもあります。この「戦場」のバランスを、有用微生物側に傾けることが、病気に強い土壌を作る本質と言えるでしょう。

参考リンク:根圏における二次代謝産物の機能と、それが微生物や植物に与える影響についての専門的な解説です。

根圏での二次代謝産物の動態と機能に関する研究 - 日本農学賞

根圏とは農業現場でどう活かす?土壌改良のコツ

これまでの知識を踏まえ、実際の農業現場でどのように「根圏」を意識し、土壌改良や栽培管理に活かせばよいのか、具体的なアプローチを解説します。根圏環境を最適化することは、肥料コストの削減や収量の安定に直結します。

1. 有機物の適切な投入と炭素循環

根圏微生物を養うためには、彼らのエネルギー源となる有機物が不可欠です。堆肥や緑肥の投入は基本ですが、重要なのは「根圏に届くか」という視点です。未熟な有機物を大量にすき込むと、急激なガス発生や窒素飢餓を招き、根を傷めて根圏を破壊するリスクがあります。完熟堆肥や、C/N比(炭素率)を調整した有機物を用い、微生物が穏やかに活動できるベースを作ることが大切です。また、腐植酸資材などを利用して、根圏の保肥力を高める(CECを高める)ことも有効です。

2. 不耕起・減耕起栽培の検討

過度な耕起(ロータリーなどによる激しい土壌攪拌)は、せっかく形成された菌根菌のネットワーク(菌糸)を物理的に寸断してしまいます。菌根菌は一度ネットワークが壊れると再生に時間がかかります。特にリン酸吸収を菌根菌に依存する作物(トウモロコシ、ネギ、ダイズなど)では、不耕起栽培や簡易耕起を取り入れることで、根圏の菌糸ネットワークを温存し、初期成育をスムーズにすることができます。

3. 輪作と混植(コンパニオンプランツ)

同じ科の作物を連作すると、その植物特有の分泌物を好む特定の微生物ばかりが増え、バランスが崩れて病原菌が優占しやすくなります(連作障害)。異なる科の作物を輪作することで、根圏微生物の多様性を維持できます。また、ネギ科植物(拮抗微生物を増やす)とウリ科植物を混植するなど、コンパニオンプランツを利用することで、互いの根圏微生物が病害を防ぎ合う効果も期待できます。

4. 根の張りを良くする物理性の改善

根圏はあくまで「根の周り」です。つまり、根が広く深く張れば、それだけ根圏の総体積(リゾスフェア・ボリューム)が増え、土壌から養分を吸収できるチャンスが増大します。排水性の改善(明渠・暗渠)、硬盤層の破砕などを行い、根がストレスなく伸びる物理環境を整えることは、結果として巨大で強力な根圏を獲得することにつながります。

5. 微生物資材の効果的な利用

市販の微生物資材(PGPR資材など)を使用する場合、単に撒けばよいわけではありません。投入した菌が根圏に定着(コロナイゼーション)できなければ効果は一時的です。資材投入と同時に、その菌の餌となる有機物を施用したり、定着しやすい育苗期に灌注処理を行ったりして、根と微生物がパートナーシップを結ぶ手助けをすることが、資材のパフォーマンスを最大限に引き出すコツです。

根圏という視点を持つことで、土作りは「肥料を入れる作業」から「地下の生態系をマネジメントする作業」へと変わります。目に見えない数ミリの世界を想像しながら管理を行うことが、持続可能な農業への近道となるでしょう。

参考リンク:根圏微生物の機能を活用した次世代農業の可能性についての提言です。

根圏制御による次世代農業の構築を目指して - 日本農学アカデミー