殺菌剤と農薬の粒剤

農業現場における人手不足や高齢化が進行する中、農薬散布の省力化は喫緊の課題となっています。その解決策の一つとして、液剤希釈の手間がなく、長期間の効果持続が期待できる「粒剤」タイプの殺菌剤や殺虫殺菌剤が注目されています。粒剤は、有効成分を鉱物質の担体(クレーやベントナイトなど)に吸着・含浸させ、直径0.5mmから1mm程度の粒状に成形した製剤です。水に溶かす必要がなくそのまま散布できるため、調製の手間が省けるだけでなく、飛散(ドリフト)のリスクも液剤に比べて低いという特徴があります。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9716043/

特に水稲栽培においては「育苗箱処理」として、田植え前の苗箱に施用することで、本田移植後の初期病害虫を長期間防除する技術が確立されています。また、野菜類では定植時の植え穴処理や、作物の株元への土壌散布など、根から薬剤を吸収させる「浸透移行性」を利用した防除が一般的です。しかし、粒剤は一度散布すると回収が困難であり、土壌条件や気象条件によって効果が変動することもあるため、その特性を正しく理解して使用することが求められます。本記事では、殺菌剤および農薬の粒剤について、プロの農業関係者が知っておくべき選び方から現場での応用テクニックまでを深掘りします。

殺菌剤と農薬の粒剤の選び方

適切な粒剤を選ぶためには、対象作物や病害虫の種類だけでなく、薬剤の作用特性や散布のタイミングを考慮する必要があります。特に重要なのが「浸透移行性」の有無と「残効期間」の長さです。粒剤の多くは、根から成分が吸収され、植物体全体に行き渡ることで効果を発揮します。

- 対象作物と登録内容の確認

最も基本的な選び方は、農薬登録における「適用作物」と「適用病害虫」の確認です。例えば、水稲の「いもち病」や「紋枯病」を防除したい場合、それぞれの病害に特化した成分を含む剤を選ぶ必要があります。最近では、いもち病に効くプロベナゾールやイソチアニル、紋枯病に効くペンフルフェンなど、複数の有効成分を配合した「殺虫殺菌剤」も多く販売されており、一度の散布で複数の病害虫を同時防除できる製品が人気です。野菜類であれば、ネオニコチノイド系の殺虫成分と、予防効果の高い殺菌成分が混合された粒剤を選ぶことで、定植時のアブラムシ対策と病害予防を同時に行うことができます。

- 「予防」か「治療」かの判断

殺菌剤には、病気の発生を防ぐ「予防剤」と、発病後の拡大を抑える「治療剤」があります。粒剤の多くは、根からゆっくりと吸収されて効果を発揮するため、速効性を求める治療的な使い方よりも、発生前や初期段階での「予防的防除」に適しています。例えば、ダコニールのような保護殺菌剤は予防効果に優れますが、浸透移行性は低いため、粒剤としての利用よりも散布剤として使われることが多いです。一方、ベンレートのように浸透移行性が高い成分は、粒剤としても有効に機能し、植物体内で病原菌の侵入を阻害します。

- 剤型による使い分け(粒剤 vs 微粒剤)

「粒剤」と一口に言っても、粒の大きさによって「粒剤」と「微粒剤(マイクログラニュール)」に分かれることがあります。微粒剤は通常の粒剤よりも粒子が細かく、葉の隙間や株元に入り込みやすいため、より均一な散布が求められる場面で有効です。また、水稲の育苗箱専用の「箱粒剤」は、苗箱の狭い面積に高濃度で処理することを前提に設計されており、本田散布用の粒剤とは成分濃度や溶け出し方が異なる場合があるため、用途を混同しないよう注意が必要です。

| 選定ポイント | 考慮すべき要素 | 具体例・備考 |

|---|---|---|

| 適用作物 | 水稲、野菜、果樹、花卉 | 登録外の使用は農薬取締法違反となるため厳守。 |

| 作用特性 | 浸透移行性、ガス効果、接触毒 | 根から吸収させるなら浸透移行性が必須。ネキリムシ等は接触・食毒。 |

| 混合機能 | 殺虫・殺菌の同時防除 |

「スタウトアレスモンガレス箱粒剤」など混合剤で省力化が可能 |

| 持続期間 | 残効性(ロングタイプなど) | 育苗箱処理で本田での防除回数を減らせるかを確認。 |

殺菌剤と農薬の粒剤の効果的な使い方

粒剤のポテンシャルを最大限に引き出すためには、単に「撒く」だけでなく、作物の生育ステージや土壌の状態に合わせた丁寧な処理が不可欠です。ここでは、水稲と野菜それぞれの場面における具体的な使用テクニックを解説します。

- 水稲育苗箱への均一散布(箱処理)

水稲栽培において、箱粒剤は田植え当日または数日前に散布するのが一般的です。標準的な使用量は育苗箱1箱(約30×60cm)あたり50gや1kg/10a相当とされています。

参考)ダントツ粒剤

- 散布のコツ: 苗が濡れている状態で散布すると、成分が葉に付着して薬害(葉焼け)を起こすリスクがあります。必ず苗が乾いた状態で散布し、散布後は軽く払い落として株元に粒を落とすことが重要です。

- 潅水との関係: 散布直後の激しい潅水は、成分が箱の底から流出してしまう原因になります。逆に土壌が乾燥しすぎていると成分が溶け出さず、根からの吸収が遅れます。適度な湿り気を保つことが、初期効果を安定させるポイントです。

- 野菜類への土壌混和と株元散布

野菜栽培では、「全面土壌混和」「植え穴処理(作条処理)」「株元散布」の3つの方法が主に使用されます。

参考)【第8回】農薬を上手に散布する方法と注意点を教えて!|教えて…

- 全面土壌混和: 播種や定植の前に、畑全体に粒剤を散布し、耕耘機などで土と混ぜ合わせます。オルトラン粒剤などが代表的で、根が伸びる範囲全体に薬剤を行き渡らせることができます。1平方メートルあたり3〜6gなど、面積当たりの使用量を厳守し、ムラなく混ぜることが肝心です。

- 植え穴処理: 苗を植える穴に直接少量の粒剤(1〜2g程度)を入れ、土と軽く混ぜてから定植します。根のすぐそばに薬剤があるため、吸収効率が高く、少量の薬剤で高い効果が得られます。ただし、根が薬剤に直接触れすぎると薬害が出る場合があるため、必ず土と混ぜてワンクッション置くのがプロの技術です。

- 例外的な使い方(ネキリムシ対策): ネキリムシやナメクジ用のペレット剤などは、土に混ぜ込むと効果が激減します。これらは害虫に「食べさせる」または「触れさせる」必要があるため、土の表面にパラパラと撒くのが正解です。混ぜてしまうと害虫が薬剤に遭遇する確率が下がってしまいます。

- 計量と記録の徹底

粒剤は手軽に散布できる反面、目分量で行うと過剰散布になりがちです。専用の散布機や計量カップを使用し、1株あたり何グラム、あるいは10アールあたり何キログラムという基準を正確に守りましょう。また、使用日時と量を記録することは、栽培履歴(トレーサビリティ)の観点からも必須です。

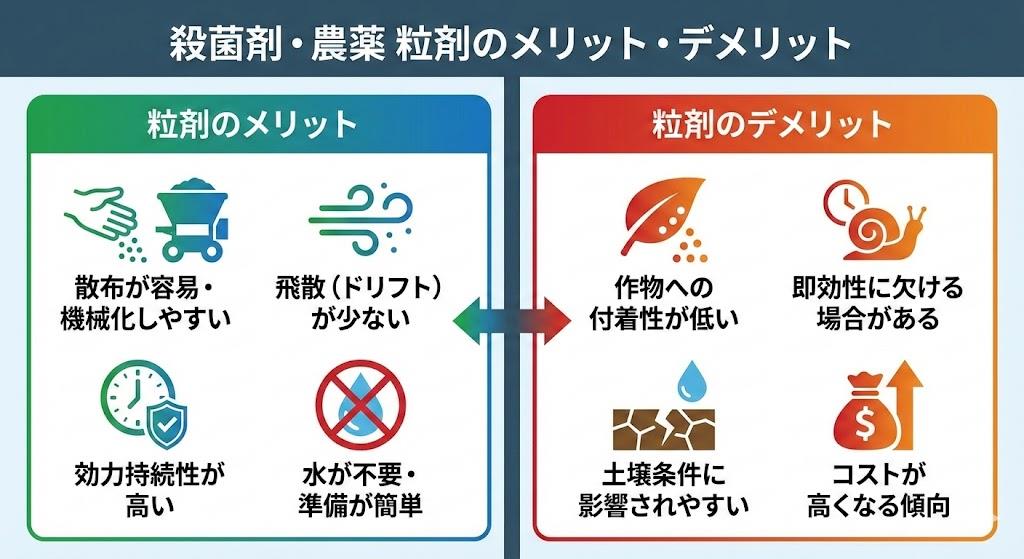

殺菌剤と農薬の粒剤のメリットとデメリット

粒剤の導入を検討する際には、その利点だけでなく欠点やリスクも把握し、液剤(乳剤・水和剤)と適切に使い分ける判断力が求められます。

メリット

- 圧倒的な省力化: 水の確保や希釈作業が不要なため、準備と片付けの時間を大幅に短縮できます。特に中山間地域や水源が遠い圃場では大きなアドバンテージとなります。

- 長い残効性(持続効果): 土壌中で徐々に成分が溶け出し、根から継続的に供給されるため、効果が1ヶ月〜数ヶ月続くものもあります。これにより、防除回数そのものを減らすことが可能です。

- 天候に左右されにくい: 散布直後に雨が降っても、土壌に馴染むため成分が流亡しにくい(ただし豪雨は除く)という特性があります。また、風が多少ある日でも、液剤のように霧状になって飛散することが少ないため、比較的安全に作業ができます。

- ドリフト(飛散)リスクの低減: 住宅地が隣接する圃場では、液剤の散布は近隣トラブルの原因になりかねません。粒剤であれば空中に舞う量が極めて少ないため、環境配慮型の防除が可能です。

デメリット

- 速効性に欠ける: 根から吸収されて植物全体に行き渡るまでに数日かかる場合があります。すでに病気が蔓延している場合や、今すぐ害虫を叩きたいという緊急時には、速効性のある液剤散布の方が適しています。

- 土壌水分の影響を受ける: 有効成分が植物に吸収されるには、土壌水分に溶け出す必要があります。極度の乾燥状態では成分が溶けず、効果が発現しないことがあります。逆に過湿状態では成分が流亡したり、根腐れを助長するリスクもあります。

- 適用作物の制限: 粒剤は作物ごとに登録が細かく決まっており、液剤に比べて登録作物が少ない傾向があります。特にマイナー作物では使用できる粒剤が限られることがあります。

- 修正が効かない: 一度土壌に散布してしまうと、回収はほぼ不可能です。間違って過剰に散布した場合、薬害が長期間続くリスクがあります。

殺菌剤と農薬の粒剤の意外な活用法

検索上位の情報ではあまり触れられていない、現場レベルでの独自視点や応用的な活用法について考察します。ここでは「耐性菌管理」と「作業者の健康管理」という観点から粒剤の価値を再評価します。

- ローテーション防除の切り札としての活用

農薬の連用による抵抗性(耐性菌)の発達は深刻な問題です。通常、本田での防除は散布剤(液剤)が中心になりがちですが、育苗期や定植時に「異なる作用機序(FRACコード)」を持つ粒剤を使用することで、シーズンの最初から耐性菌リスクを分散させることができます。例えば、本田でQoI剤(ストロビルリン系)を使用する予定があるなら、育苗箱処理にはMBI-D剤や他の系統の粒剤を採用するなど、「粒剤と液剤の系統をあえてずらす」という戦略的なローテーションが可能です。粒剤は成分が独特なものも多く、防除体系の中に組み込むことで、感受性の低下を防ぐ重要なピースとなり得ます。

- 「見えない防除」によるストレス軽減

夏の高温多湿な時期に、重い防除服を着て動力噴霧機を背負う作業は、熱中症のリスクを伴う過酷な労働です。粒剤を有効活用し、定植時や株元処理で防除期間を稼ぐことができれば、真夏の散布回数を1回でも減らすことができます。これは単なる省力化以上に、作業者の身体的負担と安全管理という経営的な視点で非常に大きなメリットです。特に高齢の生産者や、雇用スタッフの安全を守る意味で、粒剤による「予防的な先回り防除」は、持続可能な農業経営の鍵となります。

- スポット処理によるコストダウン

全画面散布ではなく、病害虫が発生しやすい場所(圃場の入り口や風下など)や、生育の悪い株周辺にのみスポット的に粒剤を処理する方法もあります。液剤では準備が大変でスポット処理は敬遠されがちですが、粒剤なら「散粒機」や手散布で必要な箇所だけサッと処理できます。これにより、農薬コストを抑えつつ、被害の拡大を効率的に食い止めることが可能です。

サカタのタネ 園芸通信:粒剤の具体的な散布方法や注意点、土壌混和のテクニックについて詳細に解説されています。

殺菌剤の選び方完全ガイド:予防剤と治療剤の違いや、系統別の特徴が網羅的に整理されています。

シンジェンタジャパン:ミネクトデュオ粒剤など、最新の混合剤の特性やIRACコードに関する情報が確認できます。

参考)ミネクトデュオ粒剤|シンジェンタジャパンの農業用農薬(殺虫剤…