バーナリゼーションと野菜の春化

バーナリゼーションの基礎知識と野菜の生理的仕組み

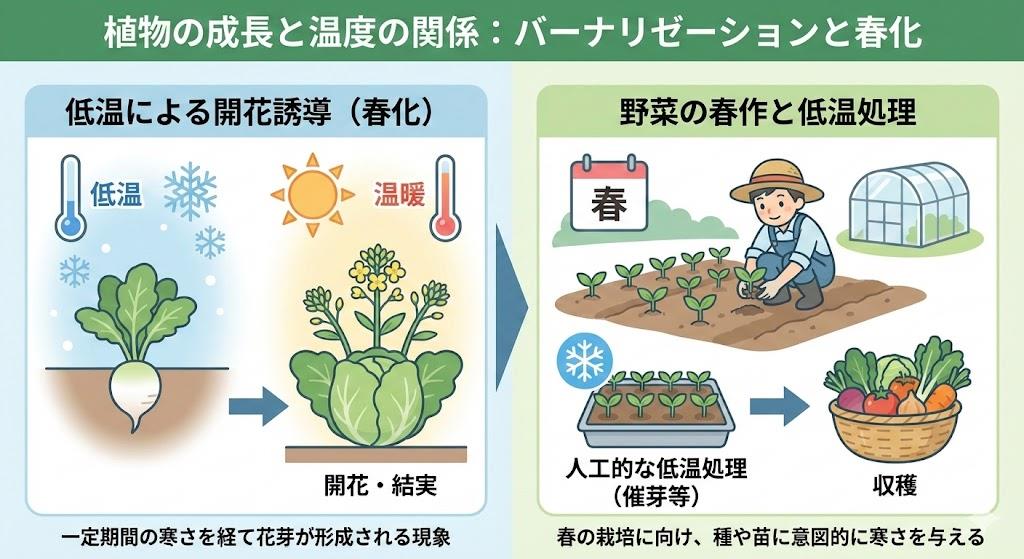

農業の現場において、意図しないタイミングでの「トウ立ち(抽苔)」は、商品価値を著しく低下させる深刻な課題です。この現象の背後にある主要なメカニズムこそが「バーナリゼーション(春化)」です。これは、植物が一定期間の低温にさらされることで、栄養生長(葉や茎を伸ばす段階)から生殖生長(花や種を作る段階)へと切り替わる生理的な反応を指します。

参考)バーナリゼーション

なぜ野菜たちはこのような複雑なシステムを持っているのでしょうか。それは、植物が厳しい冬を生き抜き、最適な時期に子孫を残すための生存戦略に他なりません。もし秋に発芽した植物が、冬の到来前に花を咲かせてしまえば、寒さで種子が全滅してしまうリスクがあります。そのため、植物は「冬の寒さ」を経験することで「春が来た」と認識し、暖かくなってから一斉に開花するようプログラムされています。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9853533/

この仕組みを理解することは、単にトウ立ちを防ぐだけでなく、人為的に花芽分化をコントロールし、収穫時期を調整する高度な栽培技術にもつながります。例えば、本来の旬ではない時期に開花させたり、逆に開花を抑制して葉物野菜としての収穫期間を延ばしたりすることが可能になるのです。

参考)春化のメリットってなんですかね?適さない時期に誤って花芽形成…

バーナリゼーションが必要とする「低温」の条件は、品目や品種によって大きく異なります。一般的には0℃から10℃程度の範囲が多く、この温度帯に一定時間(数週間から数ヶ月)遭遇することでスイッチが入ります。しかし、農業従事者が特に注意すべきは、このスイッチが入るタイミングが野菜の種類によって「種の状態」なのか「ある程度育った苗の状態」なのかが異なるという点です。この違いを正確に把握していないと、播種時期の数日のズレが致命的な失敗を招くことになります。

タキイ種苗の用語集では、バーナリゼーションの基礎定義として低温処理の重要性が解説されています。

【参考リンク】タキイ種苗|農業・園芸用語集:バーナリゼーションの定義と基礎解説

バーナリゼーションの分類:シードとグリーンプラントの違い

野菜のバーナリゼーションには、大きく分けて「シードバーナリゼーション(種子春化型)」と「グリーンプラントバーナリゼーション(緑植物春化型)」の2つのタイプが存在します。これらを混同することは、作型計画において致命的なミスにつながるため、厳密な区別が必要です。

参考)【第11回】春化(バーナリゼーション)とその対策|自然の力を…

1. シードバーナリゼーション(種子春化型)

このタイプは、種子が吸水し、発芽に向けた生理活動を開始した瞬間から低温に感応します。つまり、まだ本葉が出ていない発芽直後の段階であっても、寒さに当たれば花芽分化のスイッチが入ってしまいます。

- 主な品目:

このタイプの最大のリスクは、春まき栽培における「早まき」です。気温が十分に上がる前に播種してしまうと、発芽直後に低温に遭遇し、株が十分に大きくならないままトウ立ちしてしまう「早期抽苔」を引き起こします。これを防ぐためには、トンネル栽培やマルチングによる徹底した地温確保や、晩抽性(トウ立ちしにくい)品種の選定が不可欠です。

参考)野菜もの知り百科 キャベツ(アブラナ科アブラナ属)【JAコラ…

2. グリーンプラントバーナリゼーション(緑植物春化型)

こちらは、植物体がある程度の大きさ(基本栄養生長量)に達してからでないと、低温に感応しないタイプです。種子の段階や、幼苗の段階ではいくら寒さに当たっても春化は起こりません。- 主な品目:

このタイプで特に注意が必要なのは、秋まきで冬越しをさせる作型です。冬越し前に株を大きく育てすぎると、低温感応サイズに達してしまい、春先に一斉にトウ立ちしてしまいます。逆に、小さすぎる状態で冬を迎えると、寒さには感応しませんが、今度は耐寒性が低く枯死するリスクがあります。例えばタマネギ栽培において、大苗を植えると「ボズ(トウ立ち)」になりやすいのはこのためです。適切なサイズの苗で越冬させることが、このタイプを栽培する上での最大の勘所となります。

参考)とう立ちとは? おいしい野菜を作るために押さえておきたいポイ…

サカタのタネの園芸通信では、これら2つのタイプの違いと具体的な対策が詳細に表になっています。【参考リンク】サカタのタネ|園芸通信:シード春化とグリーン春化の品目別対策詳細

バーナリゼーションによるトウ立ち回避と脱春化の技術

バーナリゼーションによって一度入ってしまった「花芽分化スイッチ」ですが、実は特定の条件下でキャンセルできることがあります。この現象を「脱春化(ディバーナリゼーション)」と呼びます。これは、低温に遭遇した直後に、一定以上の高温にさらされることで、春化の効果が打ち消される現象です。

参考)https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/058/831/05-2kisakuseruri.pdf

脱春化のメカニズムと活用

脱春化は、日中の温度管理がカギを握ります。一般的に、夜間に低温に遭遇しても、翌日の日中に25℃〜30℃程度の高温状態が数時間続けば、植物体内の春化の進行がリセット、あるいは遅延されることが知られています。- 具体的な活用シーン(トンネル栽培):

冬から春にかけてのトンネル栽培では、夜間の冷え込みは避けられません。しかし、日中にトンネルを密閉し、内部温度を意図的に上昇させることで脱春化を誘導できます。

- 夜間: 低温に感応(春化進行)

- 日中: トンネル内で25℃以上を確保(脱春化)

このように「進んで戻る」を繰り返させることで、花芽分化を実質的に先送りし、トウ立ちまでの期間を稼ぐことが可能になります。ただし、高温になりすぎると葉焼けや蒸れのリスクがあるため、換気のバランス感覚が生産者の腕の見せ所です。

参考)https://www.shuminoengei.jp/?m=pcamp;a=page_tn_detailamp;target_xml_topic_id=engei_003052

品種選びによる回避

脱春化技術と併せて重要なのが、「晩抽性(ばんちゅうせい)」品種の利用です。これは低温に対する感受性が鈍い、あるいは花芽分化により多くの低温積算時間を必要とする品種のことです。特にダイコンやハクサイなどの春まき栽培では、単に「寒さに強い」だけでなく、「低温に遭っても花芽ができにくい」という特性を持った品種を選ぶことが、成功の絶対条件となります。種苗メーカーのカタログには「極晩抽性」「春まき適性」といった記載があるので、作型に合わせて慎重に選定しましょう。

参考)https://www.takii.co.jp/tsk/y_garden/spring/point05/index.html

静岡県の研究成果では、セルリーにおける脱春化(花芽分化抑制)の具体的な温度管理データが公開されています。【参考リンク】静岡県|農業技術情報:高温管理によるディバーナリゼーションの実証データ

バーナリゼーションの応用:抑制栽培と端境期への活用

バーナリゼーションは「避けるべきもの」として語られがちですが、逆にこの性質を積極的に利用することで、高単価での出荷が可能になります。それが「抑制栽培」や「端境期(はざかいき)出荷」への応用です。

参考)ルーラル電子図書館:農業技術大系 花卉編 第1巻目次

イチゴや花卉類での促成栽培

最も有名な応用例はイチゴの促成栽培です。イチゴは秋の低温と短日条件で花芽分化しますが、これを人為的に早めるために、夜冷育苗(夜間に苗を冷蔵施設に入れて低温処理する)や、冷蔵庫に苗を入れて強制的にバーナリゼーションを完了させる技術が確立されています。これにより、本来春にしか収穫できないイチゴを、需要がピークになるクリスマスシーズンに出荷することが可能になっています。野菜における端境期の攻略

野菜においても、意図的に低温処理を行った種子(芽出し処理後に冷蔵するなど)を播種することで、通常よりも早く収穫を迎える技術があります。- 種子冷蔵処理(シードバーナリ):

発芽させた種子を一定期間冷蔵庫で低温にさらし、花芽分化を促進させてから播種する手法。これにより、生育期間を短縮し、他の産地が出荷できない時期に市場へ投入することができます。

- 高原野菜とのリレー出荷:

標高差を利用した産地リレーも、広義には自然のバーナリゼーション条件の違いを利用したものです。平坦地ではトウ立ちしてしまう時期でも、冷涼な高冷地では花芽分化が遅れる、あるいは逆に夏場の冷涼さを利用して花芽分化を誘導するなど、環境温度を巧みに利用した作型が組まれています。

抑制栽培における注意点

逆に、夏まきのホウレンソウや秋まきの葉物野菜では、高温により花芽分化が阻害される(脱春化に近い状態)ことを利用したり、あるいは品種改良により低温要求量を変化させた品種を用いることで、一年中安定した生産が可能になっています。バーナリゼーションの特性を知り尽くすことは、すなわち「市場価格が高い時期」を狙い撃ちすることに直結するのです。バーナリゼーションの進化論:植物が冬を記憶する不思議

ここでは少し視点を変えて、なぜ植物はこれほどまでに正確に「冬」を認識できるのか、その科学的な最前線について触れておきましょう。これは近年、遺伝子レベルで解明されつつある「植物の記憶」とも言える現象です。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11637758/

エピジェネティクスとVRN遺伝子

最新の研究では、バーナリゼーションの正体は「エピジェネティクス(後成遺伝学)」という仕組みで説明されています。植物のDNA配列そのものは変化しませんが、DNAに巻き付いているヒストンというタンパク質が化学修飾を受けることで、特定の遺伝子のスイッチがオンになったりオフになったりします。具体的には、VRN1(Vernalization 1)やFLC(Flowering Locus C)といった遺伝子が関与しています。

- FLC遺伝子: 開花を強力に抑制するブレーキ役の遺伝子です。

- VRN遺伝子: 低温に遭遇すると働き出し、FLCのブレーキを解除する役割を持ちます。

寒さが続くと、植物の細胞内で徐々にヒストンの修飾が変化し、FLC遺伝子の働きが抑え込まれていきます。この変化は、細胞分裂を経ても「記憶」として受け継がれます。つまり、植物は「どれくらいの期間寒かったか」を細胞レベルでカウントし、記憶しています。そして、十分に寒さを経験した(=冬が終わった)と判断されると、ブレーキが完全に外れ、暖かい春の気温に反応して一気に花芽形成へと進みます。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6382010/

「冬の記憶」はリセットされる

興味深いことに、この「冬の記憶」は次世代の種子には受け継がれません。種子が形成される過程で、エピジェネティックな修飾はすべてリセットされ、次の世代はまたゼロから冬を経験しなければならないようになっています。もしこのリセットがなければ、親が冬を経験したからといって、子が秋に発芽していきなり咲いてしまい、絶滅してしまうでしょう。この遺伝子レベルの巧妙なメカニズムを知ると、畑の野菜たちが単に温度に反応しているだけでなく、高度な生存計算を行っていることに畏敬の念を抱かずにはいられません。私たち農業従事者が行っている温度管理や品種選びは、実はこの植物の遺伝子スイッチをコントロールするバイオテクノロジーの実践そのものなのです。

神戸大学の研究チームによるアブラナ科野菜の春化機構に関する詳細な総説論文は、この分野の深い理解に役立ちます。

【参考リンク】神戸大学|研究ニュース:アブラナ科野菜における春化機構と遺伝子制御の総説

- 具体的な活用シーン(トンネル栽培):

- 主な品目: